更新日:2017年08月19日

ひよこがやってきた!一日密着レポート

秋川牧園では「オールインオールアウト」と呼ばれる、一斉に鶏を導入し、鶏を出荷する飼育方法を取っており、一鶏舎では年間約4回導入をしています。農場にひよこがやってくると、農場スタッフにとって気の抜けない日々が続きます。どんな作業なのか、農場スタッフの一日に密着します!

①水飲み器の高さを調節

水が出るか確認

ひよこが水を飲みやすいように水飲み器の高さを調節。ハンドルをまわし機械を手動で上げ下げしてひよこの顔の正面より低くなるようにします。

②体温調節できるかチェック

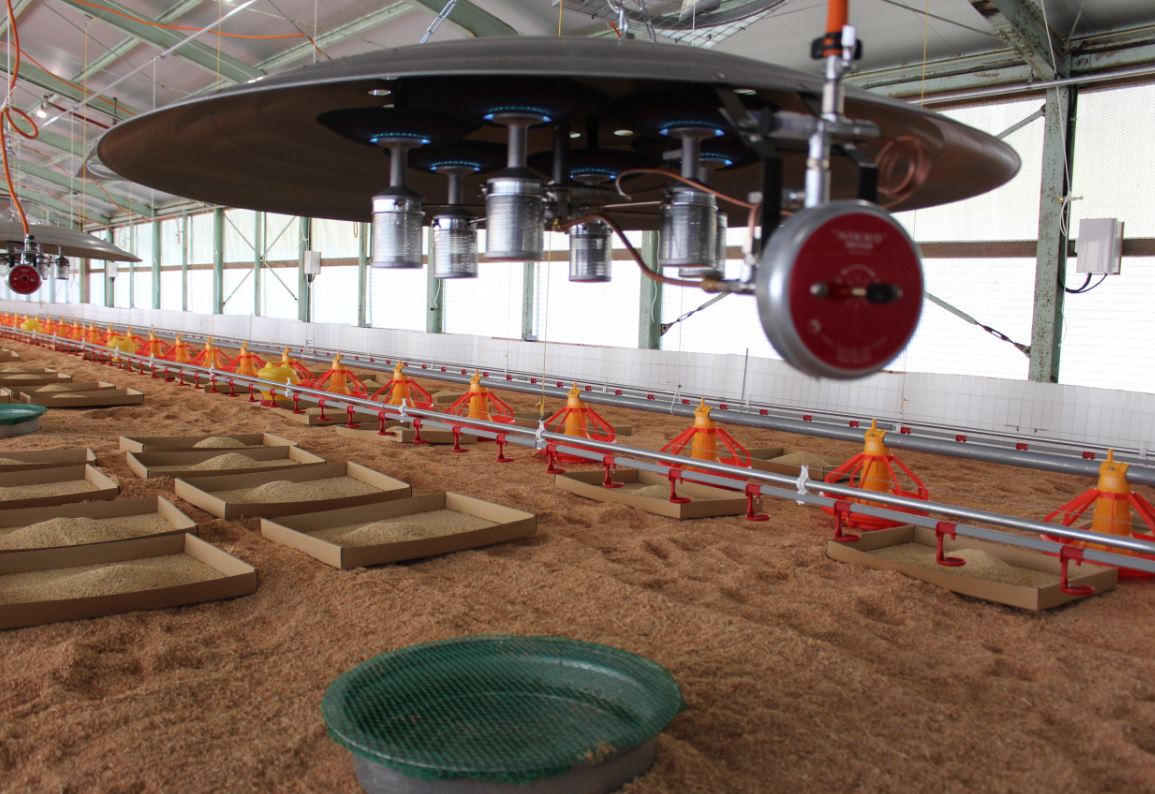

ひよこを温めるヒーター

孵化したばかりのひよこは体温調節が充分にできません。寒いと内臓の活動が低下し、血の巡りが悪くなることで体の機能が停止してしまうことも。始めにひよこをヒーター近くに入れ、暑ければ離れるので反応を見て体温調節できるか確認しています。室温も最低でも32~33度に保ちます。

③水と餌が摂取できるかチェック

水を飲むひよこ

餌と水が摂取できているか、素嚢(そのう)という、食べ物を一時保管しておく器官に近い場所を手で触ってみて確認。素嚢が膨れていればきちんと摂取できている証拠です。摂取できていなければ、餌と水どちらが摂取できていないかまず確認。餌であれば餌箱にひよこを入れてひよこが餌を食べやすいようにし、水であれば水飲み機の高さを再調節するなどの対応をします。

④換気

ひよこの呼吸で二酸化炭素が発生。さらに鶏糞からもアンモニアが出るため、定期的に窓を開け換気をして、ひよこの呼吸を妨げないように気を配ります。鶏舎の温度管理、水と餌が摂取できているかの確認、換気を2~3時間置きに行います。どれも気が抜けず大事な作業です。

ひよこが入ってきた日は農場内の事務所に泊まり、ひよこ達を見守ります。

夜の見回りに行くスタッフ松原

ひよこが入ってからの1週間は丈夫な体を作る時期。お腹が空いたら、すぐに餌を食べてもらうため、夜も電灯をつけ、健康で元気に成長してもらえるようひよこに頑張ってもらっています。

夜の様子

1週間経つとひよこの体も作られていくため、徐々に電灯の数を減らし、夜はひよこも人間と同じような睡眠タイムです。

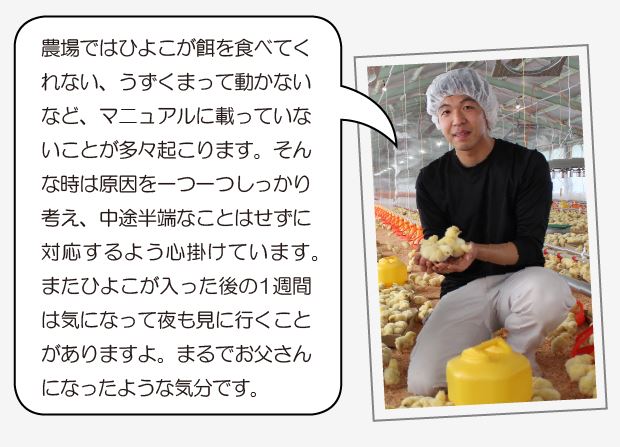

スタッフ山口

このように気の抜けないひよこの導入ですが、特別な仕事ではなく日々の業務の中の一つ。日々の積み重ねがあるからこそ、私達も自信を持って若鶏をお届けできています。